|

|

|

|

「2011年3月」の項目一覧アオウミウシ

2011年3月12日 12:04更新

written by erina

≫詳細ページへ

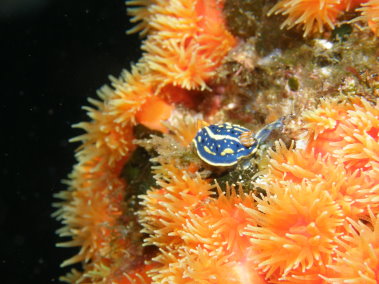

真核生物上界 動物界 後生動物亜界 軟体動物門 貝殻亜門 腹足綱 後鰓亜綱 学名: Hypselodoris festiva 英名: nudibranch 分布 アオウミウシ 漢字で書くと『青海牛』 ウミウシの名称は、触角を牛の角に見たてて「海の牛」としたことに由来しているようですが、正確な名前の由来の記録は残っていないようです。 小笠原諸島では、触角を猫の耳に見立てウミネコと呼ぶそうです。 方言でアメフラシをウミウシと呼ぶ地方もあるようです。

国によって見方が違うなんて面白いですね!人によっても違うのでしょうか。 アオウミウシは日本で最もよく見かける、有名なウミウシです。 私が見た最初のウミウシもアオウミウシでした! えっ、これ生き物?小さいけど、きれいだし可愛い♪ また、ほとんど動かないので写真にもキレイに写せます!

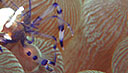

体は偏平で細長くナメクジ状で体長約30〜40ミリメートル位。 全身が鮮やかな青!キレイだし見つけやすいです。 ウミウシの名前の由来となった牛の角のような触角があります。 触角は、”匂い"を感じるいわゆる鼻。 感度を高めるために、表面がでこぼこしてます。ウミウシにとっての”目"になり、とても重要な器官です。 体の後背面のフワフワした花のような形をしたのが2次鰓です。 そして、体の最後尾には尾があります。 残念ながら目は、外からはわからないようです。 口は触角の下辺り。 そもそもウミウシってどんな生き物? ウミウシの厳密な定義はなく、全く貝殻を持たない裸鰓類を示すことが多いようですが、アメフラシ等の退化した貝殻をもつ種も含めた後鰓類を示すこともあります。 つまり。。。貝殻が退化したり全く無くなった巻貝の仲間と思っていただけるとわかりやすいかもしれません。 ウミウシの分類は正確には、動物界・軟体動物門に属します。 一般にウミウシ達の仲間を総称して後鰓類と呼んでいますが、最近これらの後鰓類の分類が整理され新しくなっているようです。 旧:軟体動物門・腹足綱・後鰓亜綱 (腹足綱は巻貝の仲間の集合体) 私的には、水中の癒し系、キレイでかわいいオシャレ番長! 一口にウミウシといっても様々な形態や色をしたものがいます。 ウミウシは何を食べているのでしょうか? ウミウシも動物なので何かを食べて生きてます。 ・ベジタリアン 襄舌目、無楯目(アメフラシやミドリガイの仲間など) カイメンは、一見は石や岩と変わりありませんがれっきとした生き物です。 アオウミウシはこのカイメンを食べています。 防衛対策 その1 カイメンやコケムシなどは、テルペン・フェノール・ステロイドなどの化学物質を身を守るため生成しています。 つまりウミウシの多くの種類は、他の生き物に食べられないように体に毒や酸を蓄えてマズくしているのです。 食べ物から、生きるためのエネルギーを得るだけでなく、防御の手立てとして利用するという一石二鳥を実現しています。 あんなにかわいいウミウシを食べようとは思いませんが、 もしもおいしかったら、きっと今頃ウミウシは絶滅の危機!! お刺身やお寿司に乗せたり。。。綺麗なのできっと大人気! ウミウシよ、まずくてよかったね!!

昭和天皇は、多くのウミウシを採集されていたことで有名ですが、 「ウミウシ学」の著者も、ウミウシを食べることに挑戦したそうです。 また、何でも食べてみることを信念にしている、あの有名な ムツゴロウさんでも無理なら、絶対無理です! とは言っても、ウミウシも生存競争の激しい自然界で生きています。 まずいから食べられないんじゃないの?と思ったら大間違い! ということで、ウミウシも生きるための工夫、進化して生きています。 防衛対策 その2 まずウミウシは単体で見ると、とてもカラフルで綺麗ですが周りの環境の中で見ると、うまく溶け込んで全く目立ちません。 ウミウシを探してもなかなか見付からないのは、 仮に見付かっても、食べようとして口にしてマズければ、

そしてなんとビックリなことに目くらましをする!というウミウシもいるそうです!(アオウミウシは違いますよ!) ミノウミウシ類のウミウシは外部から強い刺激を受けると、ミノ突起を自切します。まさに、”トカゲの尻尾切”と同じ目的らしいです。 自切したミノは、1時間程度は動いているらしいです。 ウミウシの寿命ははっきりしないのですが、一般に多くの種は〜1年くらいと言われています。

産卵期は春から夏にかけて(5〜8月)で、岩やホヤの上に白いリボン状の卵を渦巻状に産みつけます。

ウミウシが卵から孵るのには、温度が依存していて温度が高い方が早く、 このヴェリンジャー幼生は、立派な貝殻を持っていて、 ヴェリンジャー幼生になったウミウシは一途海面に向かいます。 こうやって海流に乗って移動するので、南方系のレアなウミウシも そして、ある時期になると海底に向かって泳ぎだし、海底にたどり着きます。 成長したウミウシは、繁殖のために卵を産みます。 ウミウシは雌雄同体、オスと雌の機能の両方を一匹が持っています。 交接(交尾)は、お互いに精子を渡しあって両方が受精し、どちらも卵を生みます。 ナメクジの這った後を見ると粘液の道が残っているのを思い出してください。 匂いの道=運命の赤い糸みたいですね!!

ウミウシは寿命の長短にかかわらず、産卵すると死んでしまうそうです。 産卵は、一生に一度の大イベントなのです。

ごめんなさい わかり次第ご連絡いたします。

|

|